部屋の印象はカラーコーディネート・色の組み合わせで大きく変わります。そのため、お好みの部屋を作るには色の基礎知識はもちろん、色の心理作用やインテリアに与える視覚効果、多彩な配色ルールなどが重要に。この特集を通して選ぶ色や配色を上手に活用して、自分らしいカラーコーディネートを叶えてみませんか。

おしゃれな色の組み合わせでカラーコーデやインテリアを楽しむ

「カラーコーディネート」という言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。洋服や部屋のカラーコーディネート、食事にも彩りを添えるカラーコーディネートなど様々です。それだけ自分達の生活と密接に関係しているのがカラーコーディネート(=色彩プラン)と言えます。基本的な知識やルール、実践的なテクニックまで覚えて、部屋のコーディネートや普段の生活の場にも活かしてみましょう。

色の属性やカラーコーディネートの基本ルール

カラーコーディネートの目的とは?

カラーコーディネートとは、目的に対して複数の色でイメージを作り、調和させて希望の環境を生み出す事にあります。普段生活している世界に一つの色が単体で存在することは無く、必ず色同士の組み合わせが存在します。その配色を上手にカラーコーディネートすることで目的が叶えられるのです。

部屋のイメージや気分を変えるカラーコーディネート

お部屋のカラーコーディネートを変えることで、部屋のイメージや自身の気分を大きく変えてくれます。色が持つ効果は非常に大きく、色次第で気持ちが明るくなったり涼しく感じるなど、使い方次第でポジティブに過ごすことができるでしょう。また、日本の場合は四季もあるため色による模様替えも人気です。

■ 神秘的な印象の寝室・秋を感じるイメージ

いかがでしょうか?ファブリックカラーを変えただけで部屋の雰囲気が見違えたと思います。色の持つ力をインテリアで上手に活用できるように様々な色彩の基礎知識を見ていきみましょう。

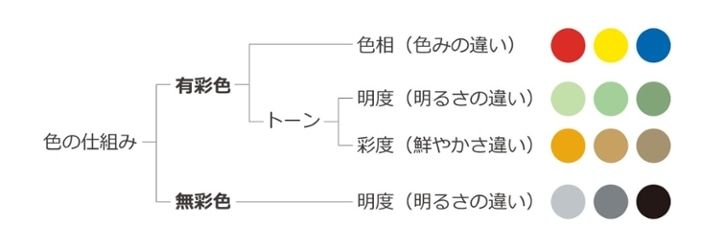

暮らしやインテリアに深く密接している色彩の基礎知識

ここからは理想の部屋作りを実現するために、色彩の基礎知識をご紹介。インテリア選びのベースとなる「色の仕組み」を学んで、カラーコーディネートの基礎を固めていきましょう。

カラーコーディネートを左右する有彩色と無彩色

有彩色(理想の部屋を彩る・アクセントになるカラー)

色相・明度・彩度で表現される赤、青、緑などの色を「有彩色」と言います。色みがなく明度のみで表現される無彩色とは異なり、多種多彩な色が存在。部屋作りやインテリアコーディネートにおいては、この有彩色をいかにセンスよく組み合わせられるかがキーとなるでしょう。

無彩色(落ち着いた部屋を作る・部屋のベースになるカラー)

白・灰・黒など、色みのない色を「無彩色」と呼びます。無彩色には色相・彩度はなく、明度のみで表現されるのが特徴です。色みがないシンプルな無彩色と、色みのある有彩色、この二つで色は大きく分類されますので覚えておきましょう。

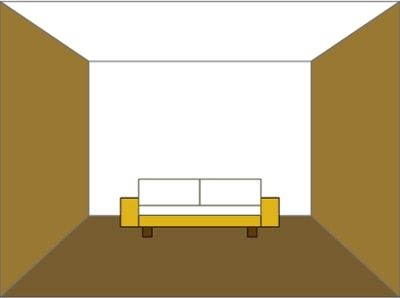

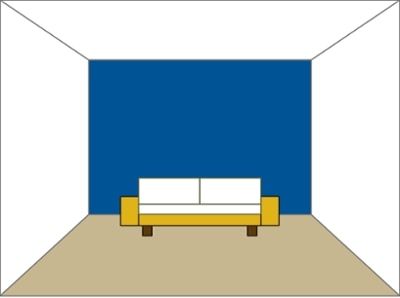

有彩色と無彩色の使い方で変わる部屋のイメージ

例えば、以下のケースでは同じ部屋ですが、有彩色と無彩色で全く異なるイメージを持たれるのではないでしょうか?どちらが正解ということも無く、自身の気分や表現したい部屋のイメージに合わせて、有彩色と無彩色のカラーコーディネートを使い分けることが大事になります。

色の3属性を知ることがカラーコーディネートの第一歩

自分が理想とするカラーコーディネートの部屋に仕上げるには、「色の3属性」を把握する必要が有ります。色には色相・明度・彩度の違いが有り、この3属性のバランスが変わることで様々な色が生まれます。この属性の違いを理解して、色の持つ効果や相性のよい組み合わせを知ることが重要です。

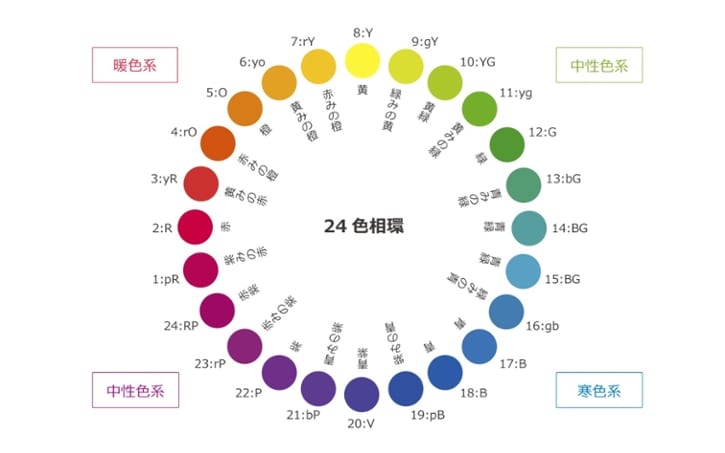

①色相(色みの違い・色相環)

暖色系=見た目に暖かく感じる色。赤色や橙色など。

寒色系=見た目に冷たく感じる色。青色が中心。

中性色系=見た目に暖かくも冷たくも感じない色。緑色や紫色など。

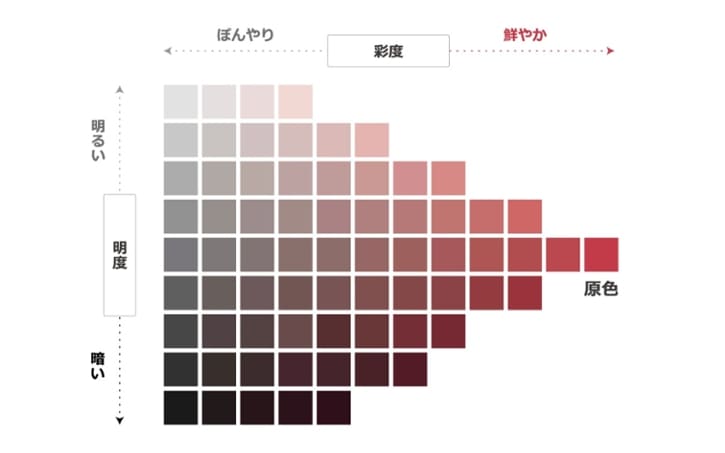

②明度(明るさの違い)と ③彩度(鮮やかさの違い)

カラーコーディネートでは、色をグラデーションさせて部屋作りするケースは多く見られます。この例のように色みを揃えて彩度と明度の異なる色を組む手法を使えば、美しい部屋作りが叶うでしょう。

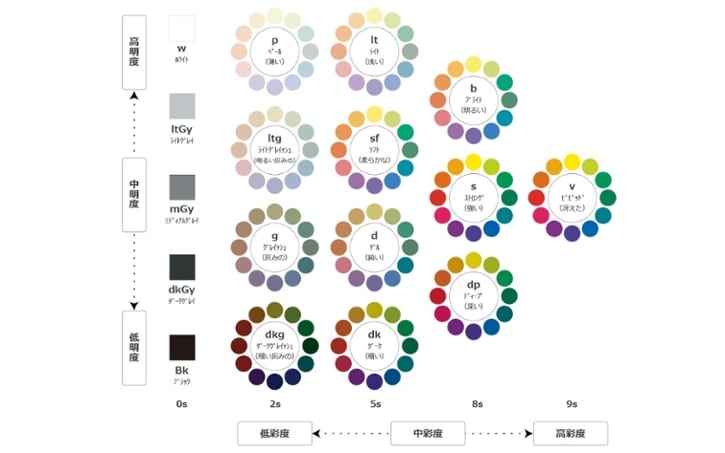

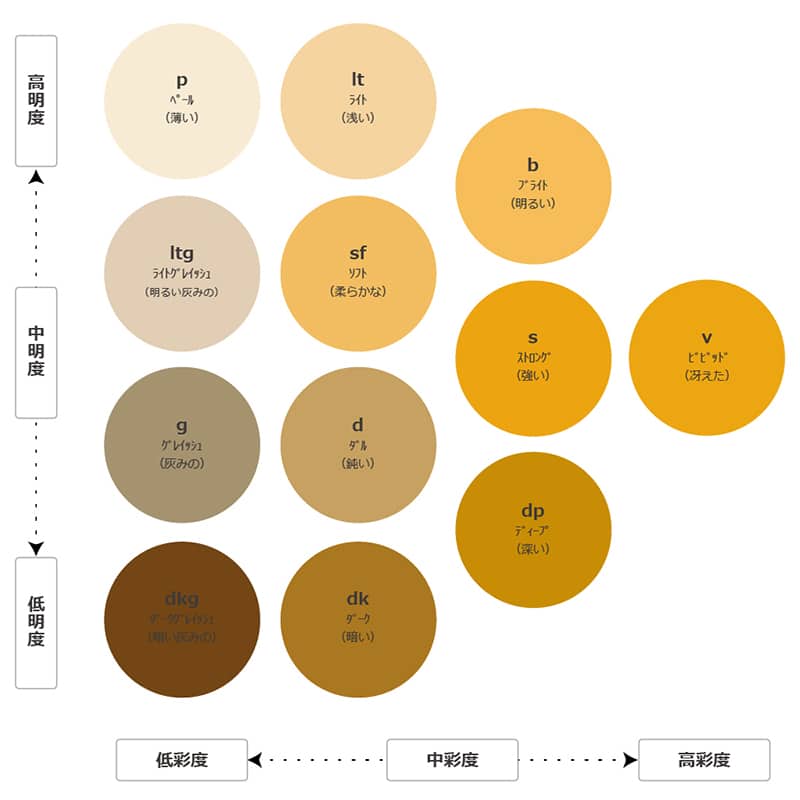

カラーコーディネートに大事なトーンとは?

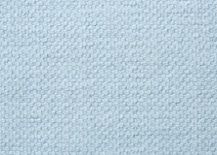

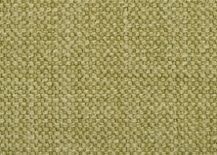

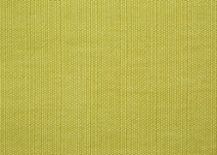

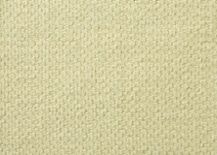

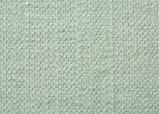

以下のように同じ緑色 (グリーン) のクッションでもトーンが違えば、こんなに雰囲気が変わりますね。

色の3属性とトーンを活用して部屋のイメージを模様替え

以下のリビングは、色の3属性やトーンを上手く使いこなしている模様替えの例です。左は無彩色のソファをベースに、明度や彩度の異なる黄色や黄緑色のアクセントを。右は有彩色のソファをベースに、色相やトーンの異なる紫色や橙色のアクセントが付けています。

気分や好みに合わせて取り入れたい色の心理作用

インテリアにおける色のイメージは人の心理に大きく影響します。基本的な色の持つ心理作用を使って希望のイメージを考えてみましょう。色ごとに連想するイメージが有り、用いる部屋・場所によっても心理作用が働いて様々な効果を空間に与えてくれます。

色の持つイメージや心理作用はインテリア・部屋作りにも活用できる

暖色系・寒色系・中性色に分かれる有彩色と色みのない無彩色も含めて、4つの区分を大枠にして各色の心理作用をご紹介。

自分の気分や感覚とマッチする心理効果がある色をインテリアや部屋作りに反映してみましょう。

暖色系 (有彩色) の心理作用とカラーコーディネート例

茶色の心理作用・カラーコーディネート例

この色は橙色の明度や彩度を低くすることで生まれる色です。日常では自然のベーシックな色として目にするため安心感が有り、インテリアとしてもベースの色として使われることが多い色になります。

茶色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

安心、堅実、温もり、大地など。

建具や家具に使われることの多い自然な色。

部屋に同化・調和しやすく、気持ちに安定を与える。

茶色を使用したカラーコーディネート例

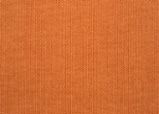

赤色・橙色の心理作用・カラーコーディネート例

赤や橙を部屋作りに取り入れることで、やる気を起こしたり気分を高揚させる効果が期待できます。ポジティブな気分で元気に過ごしたい方には、レッドやオレンジは最適な色と言えるでしょう。

赤色・橙色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

情熱、温かみ、派手、活動的など。

気分を高揚させて活発にしたり、やる気が出て時間経過が早く感じる。

冬に赤と橙をバランス良く使うと体感温度が上がる温もり効果も。

南国リゾートのような温もり感のある部屋作りに◎

赤色・橙色を使用したカラーコーディネート例

黄色の心理作用・カラーコーディネート例

黄色 (イエロー) は赤色よりも、更に明るくエネルギーを感じられる色です。太陽の日差しを想わせる陽気な気分を味わえたり、幸せな気持ちにさせてくれる色となります。

黄色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

楽しい、陽気、元気、希望など。

判断力や記憶力を高める心理効果有り。

日差しの入りにくい部屋に使うと明るいイメージを演出可能。

黄色を使用したカラーコーディネート例

寒色系 (有彩色) の心理作用とカラーコーディネート例

青色の心理作用・カラーコーディネート

青 (ブルー)には冷たいイメージの印象や悲しみなどのネガティブな印象もある一方で、爽快感、冷静などのポジティブな印象も。爽やかな印象を作る、気持ちを落ち着かせる、集中力アップの効果を期待できます。

青色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

涼しい、爽やか、冷静、落ち着き、知性など。

涼しさを感じやすく、夏は清涼感UP。

鎮静作用や睡眠促進から寝室や、集中力を高める効果を狙って書斎にも。

海や空を想わせるカラーコーディネートを楽しめる。

青色を使用したカラーコーディネート例

青緑色・緑みの青色の心理作用・カラーコーディネート

寒色の「青」と中性色の「緑」の間に位置する青緑色は、青の爽やかな印象と緑のリラックス感を合わせ持つ色です。また、自由な遊び心やクリエイティブな発想もしやすいと言われている色でもあります。

青緑色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

希望、若さ、自由、洗練、クールなど。

青色よりも開放的で瑞々しく癒しを感じる色。

自由な感性やアイデアが欲しい環境に使いたいカラー。

澄んだ碧色の海を連想させるカラーコーデに最適。

青緑色を使用したカラーコーディネート例

中性色 (有彩色) の心理作用とカラーコーディネート例

緑色の心理作用・カラーコーディネート例

緑 (グリーン)は安らぎ・癒し効果などのリラックス作用が代表的です。また、穏やかなイメージから平和・安息などの意味も有り、部屋に取り入れることでホっと一息つけるような環境が生まれます。

緑色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

自然、新鮮、平和、安息など。

リラックス効果で、癒しのイメージ。

緊張緩和や目の疲れにも効果的。

リビングや寝室など落ち着かせたい場所に向く。

緑色を使用したカラーコーディネート例

黄緑の心理作用・カラーコーディネート例

緑色よりも明るい緑は春の新芽や若葉を想像させ、希望を感じたり心を軽くしてくれる効果も。新しいことをスタートさせたい時や、若々しい気分で過ごしたい方、健康運をアップしたい方にもおすすめの色です。

黄緑色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

自然・安らぎ・フレッシュ・希望・向上心など。

心身が疲れている時に安らぎをもたらす色。

部屋に使うと新緑・若葉の色によってフレッシュな気分になる。

お子様の部屋に使って、のびのびと成長させたい時に。

黄緑色を使用したカラーコーディネート例

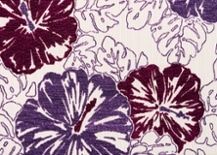

紫色の心理作用・カラーコーディネート例

精神を高揚させる赤色と鎮静させる青色との混合色である紫色は、どちらにも傾かない丁度良いバランスを取る効果が有ります。また、大人っぽい、神秘的、艶やかなど様々な心理作用やイメージも紫の魅力です。

紫色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

高貴、神秘、華麗、上品、大人っぽい、など。

昔から高貴な色とされ、高級なイメージを演出。

感性を研ぎ澄まして、インスピレーションを高めてくれる。

花々や朝焼けなどを連想させる神秘的な部屋作りも可能。

紫色を使用したカラーコーディネート例

無彩色の心理作用とカラーコーディネート例

灰色の心理作用・カラーコーディネート例

黒と白を混ぜた色である灰色 (グレー)は少し不安なイメージを持つ色でも有りますが、主張の少ない色でもあるため、気分を落ち着かせたり、洗練感や高級感のある色として活用することも可能です。

灰色・黒色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

高級、洗練、威厳、都会的、暗闇など。

モダンで高級、シンプルなイメージに最適。

有彩色を引き立てやすく、色味が無いため刺激が少ない。

人によっては不安や無気力さを感じる色。

灰色・黒色を使用したカラーコーディネート例

白色の心理作用・カラーコーディネート例

白色 (ホワイト) は灰色や黒色と同様に無彩色に分類されます。高明度でシンプルな白は、部屋に使う色で最も多く使用されることが多く、白の面積を増やすほど清潔感や明るい印象のイメージが作れるでしょう。

白色の持つイメージ・インテリアで使える心理作用

清潔、純粋、潔白、神聖など。

他のどんな色とも相性が良く、天井・壁の色に用いられることが多い。

空間を広くすっきり見せる効果が有る。

アイボリーやベージュ、有彩色と合わせた方が殺風景に見えない。

白色を使用したカラーコーディネート例

【スペース別】部屋での過ごし方と色の相性から見る心理作用

ここまでは色が与える心理作用について確認しましたが、暖色系・寒色系・中性色、無彩色など様々な色によって異なるイメージが生まれることが分かってきました。次からはそれらの色を効果的に使用できるよう、部屋での過ごし方をふまえて、スペース別におすすめの色・相性をご紹介します。

リビングに最適な色のコーディネート

一般的にリビングは過ごす時間が長く、快適なスペースを作ることでオフの時間を充実させること可能に。目的や過ごし方に合わせて色を上手に取り入れた、リビングのカラーコーディネート例をご覧ください。

寝室に最適な色のコーディネート

人生の約2/3を過ごすことになる寝室は、心身に安らぎや安心感を与えてリラックスさせる色が人気です。特に寝室でも寝る以外に作業を行うスペースとして使う方や、就寝前にテレビを見たりゆっくり過ごすライフスタイルの方は色使いにもこだわってみてはどうでしょうか。

書斎に最適な色のコーディネート

自宅での仕事や作業を行う方や、日々がリモートワークという方は特に書斎やワークスペースの環境が大事になります。作業効率がアップしたり、仕事に集中できる色を取り入れてみてはいかがでしょうか?

子供部屋に最適な色のコーディネート

子供部屋のカラーコーディネートは、お子様の健やかな成長をサポートする重要な要素です。お子様の好みや性格に合わせて行うのが良いでしょう。また、成長にともなって色の好みも変わることがあるので、柔軟に対応することも大切になります。

カラーコーディネートに活用できる色の視覚効果

次からはカラーコーディネートで使える、色の視覚効果の違いについて確認していきましょう。「視覚効果」とは色によって近くに見える・遠くに見えるなどのことを言います。これは前章での色の心理学とは異なって、目の網膜の収差によって変わる光学的な部分に関わる話しです。

「色の膨張と収縮」で変わる部屋

色には「膨張色」と「収縮色」という言葉が有ります。 白などの明るい色を膨張色と言い、暗い色は引き締まって見える収縮色と言います。 左の部屋は広く開放的に見えて、右の部屋が狭く見えるのは色の視覚効果に上記の要因があるからです。

この視覚効果によるカラーコーディネート例

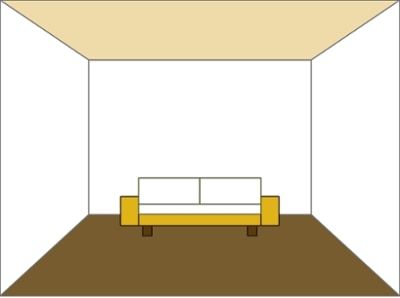

「色の軽さと重さ」で変わる部屋

色には「軽さ」と「重さ」という概念も。 濃い色は重く見えるため右図のように天井の色を濃くすることで、天井が低く見えて圧迫感を感じます。 一方、左図は天井の色が薄いため、軽く見えて部屋が開放的に感じるはずです。特に天井が低いご自宅作りやリフォームなどを行う時は注意してください。

この視覚効果によるカラーコーディネート例

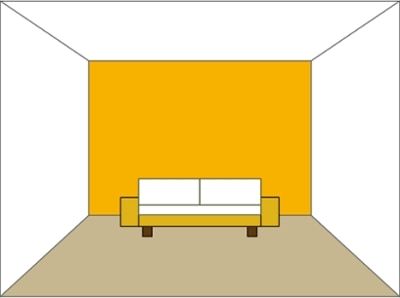

「色の進出と後退」で変わる部屋

色には「進出色」と「後退色」という言葉も有ります。主に暖色系は進出色と呼ばれて左図のように出っ張って近くに見え、逆に寒色系は後退色と呼ばれてより遠くに下がって見えるのではないでしょうか。そのため、部屋を広く見せたい際は一番遠い壁に後退色を用いるのが効果的です。

この視覚効果によるカラーコーディネート例

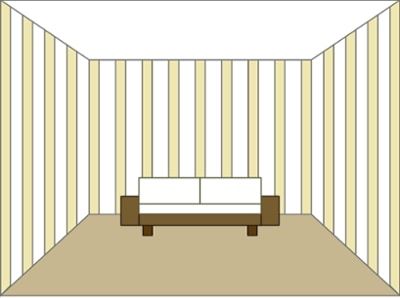

「色の柄による見え方」で変わる部屋

色は柄などのモチーフによっても部屋の雰囲気を変えます。左図のように縦ラインは部屋を縦長に見せて天井が高く感じるのではないでしょうか。逆に右図の横ラインは部屋が横長に見えて、天井までは低く感じる効果が有るため理想の見え方に応じて使い分けをしてください。

この視覚効果によるカラーコーディネート例

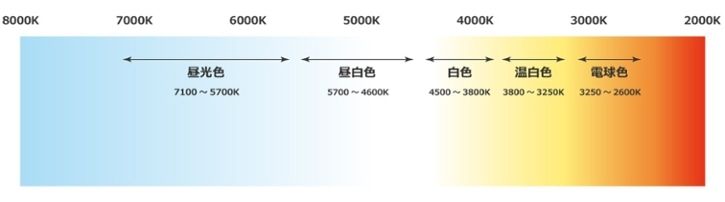

カラーコーディネートを左右する照明の色温度

カラーコーディネートを左右する照明の「色温度」には重要な役割があります。照明の色温度が異なると、同じ色の組み合わせでも見え方や印象が変わることも。そのため、部屋のカラーコーディネートは照明の色温度を考慮しながら、目的や雰囲気に合わせて適切な照明を選ぶことが大切です。

部屋のイメージ・心理効果は光の色合い・色温度に左右される

あまり馴染みのない色温度という言葉。実は普段から目にしている、様々な光・灯りは以下のように色温度 (K=ケルビン) で分類されます。高いほど青白い光、低いほど赤みのある光に。家具やインテリアの色も大事ですが、照明の色温度でも見え方を左右する点を見ていきましょう。

同じカラーコーディネートでも照明の色温度で異なる印象に

以下は同じ部屋で照明の色温度を変えた比較イメージです。色温度が高い青みがかった照明 (昼光色) の部屋は明るくクールな印象、逆に色温度が低い赤みがかった照明 (電球色) は暖かく落ち着いた印象に見えると思います。照明を選ぶ際には色温度の相性も考慮して、理想の雰囲気に仕上げてください。

照明の色温度を理解して生活しやすい部屋を作りましょう

照明は夜の時間帯において特に影響を与えます。そのため、光の色みによるイメージや適した部屋・過ごし方との相性を理解しておくことで、理想の部屋や暮らしやすい環境を作ることができます。

色温度が高い照明 ⇒ 昼光色 (青白い光 6000K)

落ち着いて過ごしたい部屋や作業スペースに最適

もし、昼間に作業することが多い方は照明の光ではなく、インテリアで青みがかった色の部屋を作ってみましょう。このように広い面積にブルーを使えば、太陽光が反射して青みの光が部屋の中を回り、落ち着いた印象の部屋を昼でも再現できます。

色温度が普通の照明 ⇒ 白色 (自然な光 4000K)

カラーコーディネートの見え方を左右したくない時に最適

昼に差し込む太陽の光は、部屋のカラーコーディネートをありのままで見せてくれます。この見え方を夜の時間も楽しみたい時は、白色や昼白色の照明を取り入れるようにしてください。

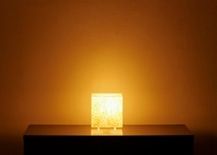

色温度が低い照明 ⇒ 電球色 (温かみのある光 3000K)

リラックスしたい空間に最適

暖色系の電球色には、ダイニングテーブルに広がる食事を美味しそうに見せる効果も。クールな印象の寒色系になる昼光色よりも、だんぜん食欲も増進されて料理を見栄えよく見せてくれるでしょう。

人気の電球色を使用したおすすめの照明

インテリア性の高い照明の場合、電球色を使用したタイプが人気で多くのタイプが展開されています。こちらでは、その中からおすすめの照明を一部ご紹介致します。

~まとめ~ カラーコーディネートの基礎知識

カラーコーディネートで基本となる色の仕組みや3つの属性、心理作用や視覚効果などをご紹介しました。日々の暮らしにも密接に関係している多彩な色を上手く活用して、自分にとって快適で理想のイメージに合うカラーコーディネートを是非、実践してみてください。

色は有彩色と無彩色の2つで大きく分類される

色の3属性(色相・明度・彩度)の違いで様々な色が存在する

色によって気分を変えられる心理作用を活用する

色には膨張と収縮など様々な視覚効果がある

色の見え方を左右する照明の色温度に注意する

03-5731-5663

03-5731-5663